多分「独島」で検索 → 正しくは「竹島」→ 「竹島」で検索

その前に「竹島」で検索したのだ (どうも検索結果が履歴に影響されるようだ)。

引いてみると ...

Apple独自のマップ非難する人多いけど、というか私も面白がっていたけど、この例で帳消し。私はアップルを全面的に支持します!

竹島の領有権に関する我が国の一貫した立場韓国外務省にもこういうページがあって、各項目ごとに相互リンクがあればいいのにね。でも「韓国側からは、... 明確な根拠は提示されていません。」ってきっぱり書かれている。

- 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。

- 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。※韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

外務省にうまくまとめられてんだなこの中で、「学校で一方的に自国の主張のみ習って、日本側の主張は無いと言われて以降それに関して調べようともしないから、そもそも日本がこういう主張をしているって事自体知らない人が多い」という記述が気になった。一方、韓国の国民もちゃんとした資料を示されれば考えるだろうというような記述がある。これだけ発展して教育も熱心な国なので、一枚岩で話の通じない民族なんて思わない方がいいと思う。

しかもいろんな言語で(ちょっと英語はわかりづらいところもあるけど)

もっとこれ広めようぜ

韓国人が湧いても韓国語もしくは彼らが得意()だとする英語の

サイトのリンクでも貼り付けてやればいい

Feel on!だから面白い!SNSマルチポスト機能も搭載されて、ますます楽しくなった新感覚のTwitterアプリです。手書き風文字、マンガつきで表示されます。

SF Japan Nightでの優勝をはじめとして、国内外で数々の受賞と高評価を獲得しています。

宣伝に使う時に「環境付加価値」の説明なんか書いてもお客さんに読んでもらえないと判断すると「自然エネルギーで賄ってます!」ですますだろう。お客さんはそれを見て、どういうことか詮索しないだろう。

今週はじめてわかり、ドワンゴ社内で衝撃が走ったある数字を紹介する。ニコニコのプレミアム会員80万人のうち、携帯のメールアドレスで登録して課金しているのは18万人。そのうちPCでのアクセスを一回もしていないユーザは11万人。他にも以下のような記事で「課金」が「支払う」意味で使われている。

「鯖代の足しにしてください」「運営がんばってください」というメッセージを添えて課金(しかもあんまり有利にならないのに)してくれるユーザーばかりです。というのがある (前は複数あったように思うのだが)。

本来この言葉は「料金を課する」、つまり提供者が利用者から料金を徴収することを指すのだが、インターネット上では主体が完全に逆転した解釈のほうが定着している。

「課金されたものに納金する」→「課金する」のように略された形になる。

税金を納めることを"納税"と言わず"課税"と言うぐらい異なった用法である。

インターネット上で課金と言えば主に、オンラインゲームなどの内容に利用料金を払うことを指す。使用料を払うこと。として、その用法で統一してある。

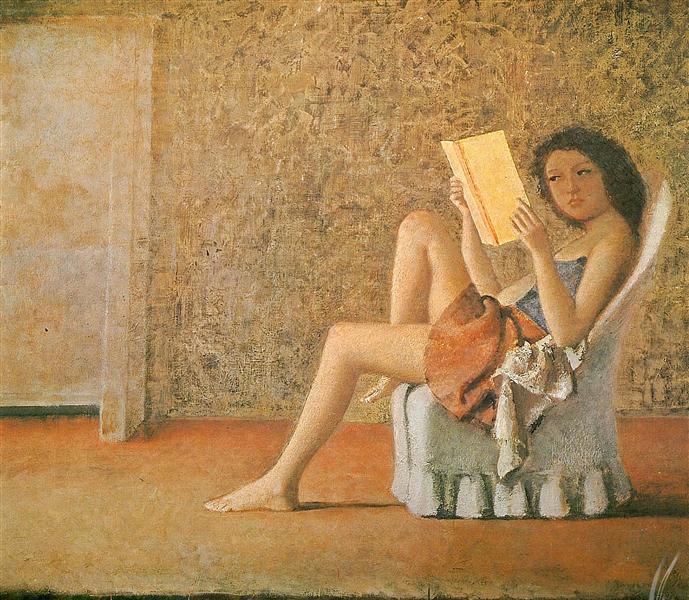

これらの写真は見たことがあるような気がするかもしれない。日本の写真家 Hisaji Hara は近代画家バルテュスの絵画の構図を注意深く再現している。バルテュスの描く少女は、少し薄気味が悪くエロチック。オリジナルはゴージャスな部屋でだらけている少女の絵だが、それを新しいメディア (写真)、新しいシチュエーションで再創造した。オリジナルほど脅威的ではないが、危険な香りが残っている。(意訳)とあった。日本人から見たら、Hisaji Hara (原久路) のほうが危険な香りがするけどね。

科学者が政策の現場からエビデンスを求められても、それをシンプルな科学的合意事項として提供することには様々な困難がつきまとうと考えられます。現代の科学技術自体や科学技術を巡る社会・自然の状況を考えれば、エビデンスそのものが複雑になり、すなわち、専門家以外にはなかなか理解しがたいものとなることも避けがたいといえます。このような状況において、政策の現場では、科学的なエビデンス、とりわけ定量的なエビデンスへのニーズは益々高まっており、一連の「科学技術イノベーション政策のための科学」プログラムに脚光があたっております。これはもともと政府の補助金をどのプロジェクトに出すか決定し、理由を示せるようにする、という文脈で始まったものと思っていて、またそれは企業においてどのプロジェクトを進めるかを感ゲル上でも役立つだろうと思って参加のですが、そういうプロジェクトの定量的評価までは至っていなくて計量学という感じにはなっていませんでした。でもそれがかえっておもしろかったと思います。

複雑な状況の中で作られつつある科学的知見を提供する第一線の研究者が見た科学的エビデンスについて学び、さらに議論を進め、政策のためのエビデンスについての理解と対話を共有することを目的とし、本ワークショップを企画いたしました。

キッズ・ガイドは、ビデオテープのインスタレーション作品でも、「ここから作品に沿って歩いて行くと景色が違うものに見えてきます。そこが僕は面白いと思います」という紹介をしてくれました。という記事は読んでいたのですが、別にすれすれのところを歩かなくていいのにね。

ジョブズならどうするだろうか。

今年ベネチアビエンナーレで金獅子賞をとったので、注目の作品です。色々な映画から時計など時間が表示されている部分を繋いで、その時刻にその場面が現れるようにした24時間の映像作品です。入口の前にいたので内容は見れなかったのですが、音を聞いているかぎりでは、ぶちぶち切れた映像ではなくスムーズに繋がっているもののように思います。

近代以前においては、例えば絵画はその主題とした神話、歴史、宗教において、それらの教養を十分に備えた受容者だけが、キャプションを必要としないで鑑賞出来た。

...

近代以降においては、教養を強化するため、キャプションは不可欠のものとなった。キャプションを必要としない「教養」ある人々が受容者であった時代から、「教養」を身につけるために美術を「学ぶ」ためのキャプションを必要とする受容者の出現が、こうした事態を生んだのだ。無論、近代の美術が、「美」の芸術から「概念」の芸術へシフトしてきたこともまた、作品が、キャプション=テキストを強く要請してきた理由の一つに挙げられるだろう。

横浜トリエンナーレに代表されるような現代美術では、キャプションばかりか、作品を巡るテキストはある意味で必須だ。例えば、主会場の一つ横浜美術館で、最初に遭遇する中国のアーティスト、尹秀珍(イン・シウジェン)の作品。まるで映画のフィルム入れのような金属の容器に、布らしきものが詰められた《one sentence》という作品。

会場で、与えられる情報は、このキャプションと、何よりも作品自体。これでは、何のことやら、謎めいたままだ。

音声ガイドの貸し出しもあります。

―それは画期的です。普通、現代美術の展覧会ではあまりしませんよね。現代美術のファンは、説明を嫌う人も多いですから。

そうなんです。でも今回は、現代美術にあまり馴染みない方にも来て頂きたいので。

―現在、多くの人々がアップル社の「iPod」や「iPhone」などで音楽や映像を外に持ち出して楽しんでいるわけですが、この「iPod」や「iPhone」のデザインに、ラムスさんが影響を与えたと言えるのではないでしょうか? たとえばこの「TP1」のように、「縦型」というデザインのポイントなど。それについてはいかがでしょう。それはそれ以前から指摘されてきていることだし、その後もみかける。

私の持っている基本的意見と、よく似た考えで作られているということは、確かに感じます。私の知り合いのジャーナリストや友人によっては「あれはコピーだ」という意見を私に言ってくることもありますね。でも、そう言われることは、逆に私にとっては褒め言葉だと思います。デザイナーの持つ宿命と言いますか、私自身は模倣ではないと思います。私にとっての最大級の褒め言葉だと感じていますよ。

発明家になれる人は限られているが、イノベーターには誰でもなれる。 ... イノベーションは、すばらしい人生を送るために普通の人々が日々、行うことだ。その人たちが、スティーブ・ジョブズだったらどうするだろうかを考える時に指針になることを目指しています。

1日に何回も、何か問題を抱えたどこかの学生、どこかのアントレプレナー、どこかの産業デザイナー、どこかのCEOがこう自問しているはずだ ーー『スティーブ・ジョブズならどうするだろうか?』と。これに対してここでは7つの法則を提示しています。

くじけず前に進めたのは、自分がしていることが大好きだったからです。大好きなことをするのでなければ、すばらしい仕事などできるはずがありません。またこのようにも話しています。

アントレプレナーというのは大変な仕事だからね。この仕事で成功した人と成功できなかった人を分けるものの半分は、忍耐力だと思うんだ。また、情熱が傾けられるものが今なければ、レストランの雑用係かなにかになって、見つかるまで探すべきだということもいっています。

...

大きな情熱がなければやり遂げられるはずがない。

情熱があっても失敗はします。でも情熱があれば、失敗で終ってしまうことがないのです失敗したときこそ、その夢がどれほど大事なものかよくわかるとも言っています。

三菱マテリアルと東北電力が地中を斜めに掘る技術を利用して、国立公園の直下にある地熱エネルギーを使う発電を計画していることが11日、分かった。日本は地熱資源の約8割が国立公園など自然公園に存在するとされるが、開発が厳しく制限されていた。しかし、政府は10年6月、景観に配慮した開発を認めるよう規制を緩和した。実現すれば斜め掘りを利用した日本初の地熱発電となり、他地域の地熱活用にもはずみがつきそうだ。景観に関しては、以前、「東電の国有化に関して」で、

再生可能エネルギーでは主に太陽光発電と風力発電を想定していたが、地熱発電のコストは従来の発電とほぼ同等らしいので日本だと特に期待できるところだろう。火山というと国立公園内という場合も多いだろうが、今の状況だと多少風景を犠牲にしてもエネルギー自立を図るべきだと思う。と書いた。

本プロジェクトは、アーティストが2007年よりメモリアルプロジェクトとして実施しているものの一部で、横浜ではアーティストと一般市民がGPSを身につけて街を移動し地上に花の図案を描きます。このプロジェクトをとおして参加者は作品の制作サポートをしながら横浜の街を知ることができます。今回は、3月11日に発生した東日本大震災の被災者にむけてホーチミン市で始められたプロジェクトを横浜で発展させ、横浜市内にも桜の花を描きます。このホーチミン市で描かれた桜と横浜市で描かれた桜をあわせて作品化し、ヨコハマトリエンナーレ2011の会場で展示します。